序

青簡血痕留劫灰

一

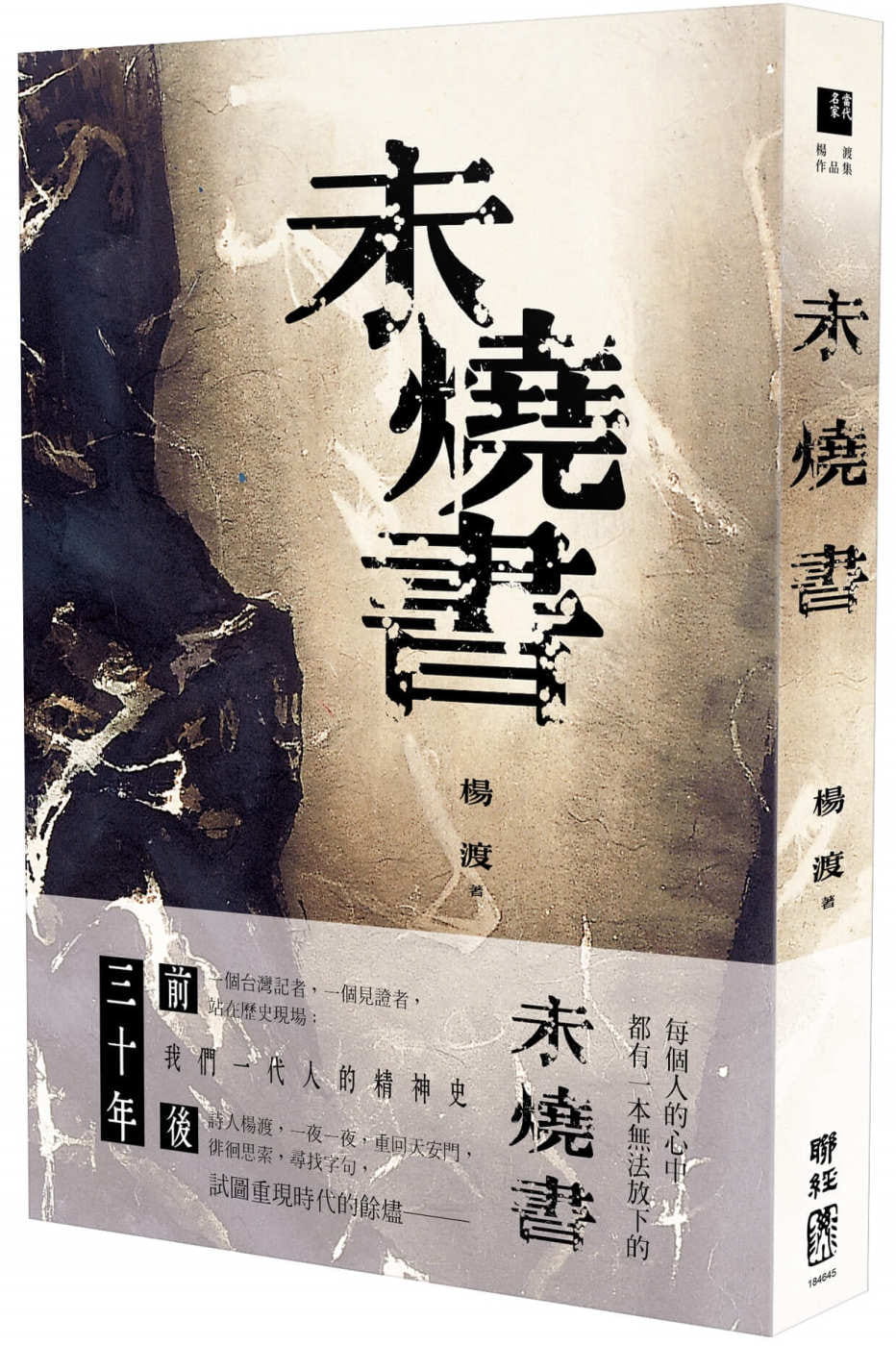

已經很久沒有讀一本書,讓我幾番鼻酸喉哽了。楊渡兄的這部新著《未燒書》,第二遍看,依舊令我揪心疼痛。時不時總要停下來,去空庭獨坐,仰面蒼天,似乎才能把那想要傾瀉的濁淚,硬生生給倒灌回去。

我在其中,彷彿再次看見昨日重現。看見我和他共同走過的八○年代,九○年代,乃至新世紀。又是二十年。這是怎樣風雲激盪的三十餘年啊,中國這一代人從掩血忍淚,到紙醉金迷,再走到徬徨無措的今天。我們也從輕身躁進的青春,轉瞬步入了瘦馬倦塵的中年。

那些不忍回顧的日子,但又不甘埋沒的記憶,終於在他的筆下復活。他早已不是一個隔岸觀火的彼島記者,事實上從他一九八八年初次踏上這塊祖先的土地時,就已經感同身受且歌哭連心地與我們在一起承受和成長。

儘管這是一部從書信開始,並以一封無法寄達的信為結尾的著作,但它完全不是一個私人史的敘事。一場讓讀者撕心裂肺,卻又註定無疾而終的愛情,傳奇般地串聯起來的這部紀實作品,不是小說,不是戲劇,卻又遠勝於一切虛構的文藝。它就是三十年來中國人的歲月生活,更像是一部關於當代中國志士和寒族學子的心理史。

儘管我早已熟知他的生平故實,但還是第一次閱讀到他這些耿耿於懷的往事。我甚至完全沒有想像到,這個遙遠的異鄉人,竟然在許多殘酷時刻,遠比我們很多人更要深刻地融進了那些劫難中。本書中所寫到的多數人物和命運,我都熟如鄰人。在大地的沃血肥壤中,似乎真的沒有一棵樹木是孤獨的。在那些目不可測的叢莽裡,所有的根系都隱約連接在一起。正是這樣一些未曾屈服的隱祕生長,勾畫了我們這個世界的另一種精神版圖。

二

楊渡兄在一九八八年的秋天漫遊到大陸時,我正好南遷到另外一個大島。他從糧票和外匯券認識中國,通過白菜和倒爺開始進入北京。他去了安徽陝西,第一次驚豔於故國的遼闊。無數個從書本上熟知的地名,喚醒他對歷史的記憶。原來那些千百年來的征伐,竟然是真的亙古存在的戰場。

他看見——灰撲撲的棉大衣裡,面容和善,衣著樸實,人不愛笑,也不生氣,就只是質樸的臉。然而,「我終究被這一片黃土地上的貧困、艱難、堅韌的農民所震懾了。一個小孩子穿著破破的棉衣,趕了幾頭瘦羊,瞇著眼睛,望著我拍照,兀自寂寞的走遠,消失在枯索的原野上。我竟感到難以抑止的悲傷,如果我是生長在這裡的孩子,這一生會如何呢?」

他其時並未深知,那已然是二十世紀中國最好的年分。那一年,無數中國人和我一樣開始懷抱希望和理想,正在開始初初鬆綁的遷徙。而事實上那一年的台灣,也才剛剛結束戒嚴時代未久,他們除開邁進了亞洲四小龍的物質富裕之外,政治生活上並未甩開我們太遠。那時的兩岸,似乎都在躍躍欲試爭先恐後地想要融進人類文明社會。哪知道,他最初的這點悲傷,很快就要被接踵而至的巨大悲劇所遮蔽。

只有我們這些過來人還記得,一九八九年的中國兩會前,正好有三十幾位知識分子簽名要求特赦魏京生。楊渡作為第一批獲准前來採訪兩會的台灣記者,竟然默許他低調訪問了嚴家其、李洪林、方勵之、包遵信、戴晴等連署呼籲的學者。他甚至還能私下約見一個名為方君的奇人,這位文革中飽受罪罰的紅二代,曾經誤入林立果小艦隊的特種兵,四五運動的倖存者,為他展開的荒誕人生,第一次讓他認識到中國的不可思議。

今天回頭來看,那一刻的中國,是略含開明和包容的最後一個黃昏。經歷過台灣抗爭和轉型過程的楊渡,那時還能一邊進入大會堂近距離拍攝高官,一邊私訪民間鐵骨尚存的異端。他似乎在這依舊貧瘠的國土上,看到了些微和平轉型的希望。正如那時的我們,也曾如此單純地相信未來,只要抱持初心和善念,或許就能改變華族的進程。

三

他第三次來到廣場時,已經是一九八九年五月二十七日。

那是那一場學運方生方死的關鍵時刻,整個廣場,乃至於整個北京和中國,都陷入了進退兩難的泥淖。對於熟知台灣社會運動的他來說,首先看見的是混亂甚至荒謬。一切都沒有規劃和方向,烏壓壓的靜坐、遊行和示威者,從歌曲到口號,都依舊沿襲的是執政黨的全套紅色話語。堅守和聲援者都陷入了疲憊和迷惘,新來的外地加入者又不斷升級著偏激的主張。流言和威脅瀰漫在整個古都,沒有任何人群和力量可以左右這場街頭民主運動。

他在這個充滿悲情的「場」中,邂逅了詩人、學生、記者和便衣,甚至發現了更多的市民,工人、保姆和農民工。他——隱隱然感覺一個結構性的時代巨輪,正在開始轉動。被綁在黃土地上的人,已經走出來了。這裡凝結著一切複雜的期待:共產國家民主改革的契機,在這裡;掙脫出中國數千年封建傳統的幼芽,在這裡;而上層權力鬥爭的壓力和五十萬軍隊的震懾力,也在這裡;民主的前途,十一億人的希望,全世界華人的希望,都在這裡。

他從這一天開始,從廣場到書齋,從學生到精英,採訪了眾多人物。然而,他越來越多地開始質疑和失望,看不到這場運動和平落幕的結局。

他——望著這幾個青春的背影,走向紀念碑的方向。「不知為什麼,那一根高聳的石碑,和旁邊隆起的高台,讓我有一種祭典般的感覺,彷彿他們正在走向一個青春的祭壇。在這遼闊的廣場上,還有多少青春要在這裡相遇,在這裡相愛?這歷史的相遇,會不會改變他們的人生?」他發現——有影響力的知識分子因為畏怯,在運動之初的落後和缺席,使得他們現在已經失去對廣場的話語權和影響力。而「這些孩子啊,能不能把握自己的初心?他們能通過內心的貪慾、權力的慾望、鬥爭的本能、人性的試煉嗎?他們既單純又複雜,既理想又世故,他們既不是白紙一張,也不是成人世界的縮影,而是所有的改革與理想,權力與慾望,夢想與野心的總和。」

悲劇的歷史往往就是如此弔詭,沒有人掌控民運進退的策略,也沒有人再有能力調動這些激情支配的人流。緊接著在學生的簇擁之下,豎立的民主女神雕像,以及侯德健、劉曉波等四君子加入進行為期三天的絕食行動,都只能加速屠伯的殺人機器。

他在六月三號下午五點,恐懼地看見「天安門城樓那邊,天空中突然出現一大群烏鴉,也不知有幾千隻,突然飛臨在天安門廣場的上空,如一張黑色的天網,罩住了廣場。牠們並不是一般的飛行而過,尋枝而棲,而是群聚似的,來來回回,在天空中翱翔盤旋。黑色的羽翼,飄動如烏雲,黑色的天網,遮蔽了半邊的天空,天地瞬間闇了下來。」關於這一無法解釋的恐怖奇觀,很多倖存者都能旁證。

他——明明知道悲劇正在來臨,只能無力的注視著,無力阻止悲劇的發生。也曾努力想探詢學生運動的撤退之路,卻只能眼睜睜看著悲慘的終局來臨,當一個悲劇的見證者。中國好不容易有一點民主的火苗,好不容易才種下脆弱的種籽,卻把所有的希望都在此夜葬送。

四

就在那最殘酷的鎮壓之夜,他親眼見證了彈壓和民間寧死不屈的反抗,也見證了廣場上最後的悲傷撤退,以及醫院停屍間的喋血慘狀。然而最驚心動魄的事情還是發生了——他一路同行的台灣記者徐宗懋,被流彈擊中命懸一線,一個善良的外地木匠,將他背到了醫院。楊渡趕去時,這家眼科為主的醫院,已經一籌莫展。一個護士為了搶救徐宗懋,在血庫已空的情況下,已經兩次自己輸血。

在得知他們是台灣記者,緊急安排轉到天壇醫院治療顱外傷之際,那個護士「環顧四周的醫生護士,清晰的注視著我說:『我們只求你把北京的真實情況,報導出來,讓全世界都知道。我們只求你,要幫北京的忙,幫中國人的忙,把北京的真相報導出來。』」「我永遠無法遺忘那一瞬。那孩子似的臉龐,那善良的眼睛,那悲憫的淚水,讓我重新相信,這世間還是有一點美好的東西。」

一邊是政府鐵血無情的殺戮,一邊是民間冒死相救的道義和善良。在朋友生死掙扎的那一刻,是小木匠、三輪車夫,護士醫生協助他們穿梭在烽火線上。更為奇特的是,在天壇醫院,徐宗懋被救活,而楊渡勢不可擋地愛上了那個美女主治醫生。就像張愛玲所說——為了成全他們的愛,一座城市都傾覆了……

他們在烽火亂世的這場愛情,應該是人間最撕心裂肺的電影。兩岸的睽隔,帶不走也留不下的宿命,難捨難分的繾綣,和雙方背後的國安隨時都在檢控的眼睛,註定了最後的失散。他們曾經孕育而又不得不捨棄的那個孩子,儼然就是這一場早夭民運的象徵——一切的美好生活尚未開始,就這樣被殘忍地扼殺在獨夫的手中了。

曾經的台灣立法委員,後來大陸的人大常委黃順興,在探視了醫院中的他們之後說——「這個國家啊,政治這麼艱難,帶給老百姓那麼多痛苦,卻還有這麼善良的人民。如果不是這麼善良的人民,這個國家實在不值得為他奮鬥啊!」

我寫過也經歷過不少可歌可泣的愛,還是被楊渡的這一場傾城之戀所擊中。這彷彿是那個年代才應該有的純情,明知毫無結局卻又義無反顧的彼此獻奉。廣場上的共同經歷,成了他們愛的暗號和密語。正如他寫的——我們再次緊緊相擁,有如走過了千山萬水,走過烽火連天,才終於相遇;有如在這個亂世裡,人生只能有這一次的相遇。她的擁抱,帶著一種死去都無所懼的決絕。彷彿此生,只要愛這一次,什麼都不管,死了就死了吧。那是近於一起赴死的愛戀。

五

在那之後,楊渡無論是作為記者、作家和學者,還是作為半官方的文化交流使者,他的命運似乎從此奇特地與大陸中國的命運聯繫在一起。

我們所見證的中國兒女之血,未能描繪出此土之藍圖,卻意外地澆開了他國的花朵。世界的格局一夕巨變。最核心的共產主義陣營,紛紛土崩瓦解。楊渡幾乎每年都要來故地重遊,他注意到八九後的中國,朝野都在靜悄悄地發生「價值觀革命」。政府曾經那些冠冕堂皇的合法性理由,變得羞於一提。「六四的記憶,漸漸被新的城市叢林、燈紅酒綠淹沒。」

他為了瞭解「民間中國」,繼續走訪了無數城市鄉野,從官員到各種流亡者,從倖存的牢釋犯到轉行的媽咪小姐。他一直看重探尋民間新興的生命力,他無數次感嘆——如此幸運,竟得以在北京遇見那麼多善良的生命。一路照應,讓我平安度過最艱險的歲月;一路護持,讓我的心沒有絕望至死;一路叮嚀,讓我學習那平凡而無畏的襟懷;一路指引,讓我看見一個勇敢而深沉、古老而美麗的文明。

一晃三十年過去,他在無數個場所,結識了許多當年那一代志士。每個人都在經歷了各自的命運之後,開始從不同角度審視和反省當年那一場革命。他一直在追問——那世代的學生已經都五十來歲了,無論在政府任職,或從商就業,也應有所成。這一代人,午夜夢迴,當年的理想主義精神,當年改造社會的激情,當年的民主自由的火種,歷經這三十年,是不是已經焚盡了?是不是已經變成熟了?或者,因為失落,變成更加現實的利己主義者?是不是遺忘到無情無夢?或者,只是把夢埋在心底,作為午夜獨酌的私語?

我是時常要面對這樣的內心拷問的,我和他一樣,始終還在用我們的書寫,為那個未盡的歷史繼續旁證。正如他所說——愈是寫到最後,我愈是明白,我所有的紀錄,不是為了表白事件的真相,不是為了記錄當時的社會面貌,而是探討更深層的人性;探尋更幽微而脆弱的人心。北京是我的絕望,卻也是我的救贖。

三十幾年來,無數的親歷者多選擇了沉默和忘卻。僅有的一些反映那一場運動的書籍,多數只是片面的私人回憶和自我辯護,還幾乎沒有一部書像楊渡的這部書這樣,讓我全面地看見那一場青春狂怒的高尚和卑微,壯烈與幼稚,甚至悲慘與遺恨……在本書之前,我們已有的著述,都完全配不上本族這一場空前絕後的苦難。

書中也寫到了我,以及我的眾多朋友。如果終有一天,大地重光,這是多麼偉大的一部電影作品啊。這一切記述,都是為了人類不再重蹈這樣的悲劇……

?

野夫

二○二一年四月十五日於清邁