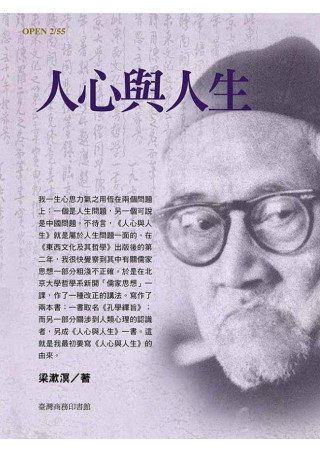

自序

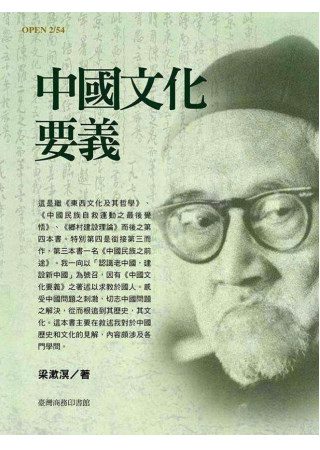

梁漱溟

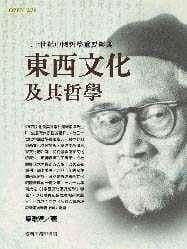

我這個人生性孤拙,原不能在現在的學問界去講學問──現在的學問界,不同東方式的學者可以閉戶自精、閉戶著書的,但我心裡又不自覺的總愛關心種種問題,縈回胸抱的思求他。自己很不願意輕率發言,而終久不住,不自禁的慨然有作──這也可以算西方式,因為西方式的學者略有所見,就自鳴一說,不尚深隱的。就現前這事而說,標出來的這個《東西文化及其哲學》的問題,可謂絕重大的問題,而我並未曾讀過專講文化的書。近來歐美人日本人對這問題的論文著作聽說書報雜誌上很多,亦未去搜取,偶然遇見一二,恐尚不足百分之一。至於談到西方哲學界的趨勢,我也未能搜羅什麼新出的書,見聞真是陋的很,論理哪有我發議論的地方!但我對這個問題卻實在縈回已久。大家未注意的時候,我早看到這個問題逼到眼前,直到現在當真逼來,急待取決,大家還是不顧,或敷衍搪塞過去便了。據我所見,歐美人、日本人、中國人論到這個問題的無一人能下解決,簡直說無人真瞭解「如何是西方化」、「如何是東方化」(本文有時以文化包哲學說,有時單提出說,此處包著說)。即我所未見的,我也敢下一個非常的武斷。歐美人其號稱通東方學的尚在隔膜的很,大約限於機會,不見得能瞭解東方化,所以不能下解決。日本人雖然是東方人,但據所已知的而推他,一樣的不瞭解東方化,雖或頗領納西方化,但亦只片面的瞭解,因此也不見得可以解決這個問題。至於中國人在兩文化的爭戰中,大多數都尚不瞭解西方化,少數瞭解的也只片面,又都於東方化主腦的佛化孔化雖是自家故物,也還不瞭解,無人能下解決似乎可以放言的。問題如此的重大迫切,而應付問題的人都如此不濟事,我這不能在現在學問界裡發言的人且姑妄言之了。

這個問題的現狀

這個問題自是世界的問題,歐美人、日本人、中國人都當研究解決的。而直逼得刀臨頭頂,火灼肌膚,呼吸之間就要身喪命傾的,卻獨在中國人。因為現在並不是兩文化對壘的激戰,實實在在是東方化存亡的問題。現在的世界東方化不是已經臨到絕地了麼?形勢如此,是用不著諱言的。請放眼一看,世界上哪一塊不是西方化的領土!凡秉用東方化的國民,若日本、暹羅、印度、安南、緬甸、高麗之類,不是改從西方化,便為西方化所強據。改了可以圖存,不改立就覆亡。東方化的唯一根據地的中國數十年來為這種大潮流所衝動,一天比一天緊迫,到現在已經撞進門來,而這為東方化浸潤最深的國民,不同凡眾,要他領納西方化大是不易。逼得急了,只肯截取一二,總不肯整個的承受。起初的時候,驚於火炮鐵甲之利、聲光化電之妙,想著不得不學他的。大約咸豐末同治初以迄光緒二十幾年,都是這個思想。大家試去檢看那個時候的名臣奏議、通人著述、書院文課、試場闈墨及一切號為時務書的無非是此。所以曾文正、李文忠的大施設就是上海製造局、馬尾的船廠、北洋的海軍,以為西洋所長、中國所短不過這些東西而已,但把他學來便了。曾不曉得這些東西有他的來歷(西方化),不是可以截蔓摘果就挪到自己家裡來的,而實與自家遺傳的教化(東方化)大有衝突之點,輕輕一改,已經失了故步。到甲午海軍覆沒,始又種下觀念變更的動機。慢慢覺悟得問題所爭尚不在此,把眼光挪到學術、教育、種種實業與政治制度上去,而尤歸本政治制度之改革,較前可以算得一大進步。大約光緒二十年以後到宣統末年民國初年都是這個思想。所以當時最盛的就是興學論、立憲論與革命論,而所有的大成績無過於廢科舉、辦學堂、日本留學、師範法政之盈千累萬,宣詔預備立憲,設資政院、諮議局,二十二省代表請開國會與辛亥革命成功。在大家心目中都以為但能如其所求,便不難接武日本、抗躋歐美,曾不留意這種制度(代議制度、民主制度)是什麼樣精神產生的,與這東方化夙養的國民是何等的鑿枘不入。並且不待遠求,就是他們那立憲家、革命家的頭腦,試去解剖他,仍舊什九東方式,並未領會到西方化是什麼東西(這種實例極多,容後細論)。八年以來鬧得天翻地覆,乃看出這種活剝生吞的改革的無功又且貽禍,而後曉得既不是什麼堅甲利兵的問題,也不是什麼政治制度的問題,實實在在是兩文化根本不同的問題,方始有人注意到改革思想,把西方化為根本的引入。這是最近一、二年的新傾向。差不多六十年功夫才漸漸尋到這個根本上來,把六十年支支節節的問題一齊揭過,直向咽喉處著刀,逼問到東方化的應存應廢。若以往事相例,六十年間西方化對於東方化已經是節節進逼、節節斬伐,到現在豈不是就要絕其根株了麼?這種形勢明明逼來,我們真無從閃避,要趕快謀應付之方。

(一)倘然東方化與西方化果真不並立又無可通,到今日是要絕根株了,那我們須要自覺的如何徹底的改革,趕快應付上去,不要與東方化同歸於盡。

(二)倘然東方化為西方化的壓迫不必慮,東方化卻要翻身的,那與今日的局面如何求其通,也須有真實的解決,積極的做去,不要做夢發呆卒致傾覆。

(三)倘然東方化與西方化果有調和融通之道,那也一定不是現在這種「參用西法」可以算數的,須要趕快有個清楚明白的解決,好打開一條活路。

總而言之,這種險惡的形勢想要模模糊糊混過去,是斷乎不行。乃不料逼到眼前的難關,大家竟自無人看見;偶然有人談到,總模模糊糊過去便了。上邊的三條道曾無人敢下決斷,決斷的中理不中理更無從說起了。古語說的「盲人騎瞎馬,夜半臨深池」,真有那種情景。就論到什麼知識階級,也大多數都是身在兩文化的交戰中,而心目中全無這個問題,或是若有若無,置之不問。這種人知覺太鈍,所以無從感觸。其次便是能感覺西方化的壓迫而表示反對的,這所謂舊派,為數也不少,甚至於為東方化盲目的積極發揮的也有,便很希見。這統是數千年舊化的潛勢力,他們並非能看到這東西化的問題,而去作解答,不過一種反射運動罷了。又其次便是能感覺西方化的美點而力謀推行的,這所謂新派,為數不多,自是被世界西方化的潮流所鼓動。這般人在我看去有似受了藥力的興奮,也並非看到這東西文化的問題,有一番解決而後出之的。本來六十年的革新家都是不瞭解兩文化就作主張的,他那動作好似機械的,沒有自覺的,直到現在也未能有勝於前,而那舊派自然更是盲動。兩派亂撞起來,互相激宕,上那裡去覓解決!數十年來混戰不已,才弄得水深火熱,糜爛不堪,非等到由盲動入了自覺,留意到東西文化問題不能少解。非等到東西文化問題有個解決,豁開一條道路,不能有向上的生機。獨歎無人留意到此,可為奈何!我所看見的只有我朋友李守常對於這個題目曾略用一番心,就是他所作的《東西文明根本之異點》。現在我把他附在我的書後。他也是論而不斷,不過猜度著將來結果必然是兩文化的調和。至於兩文化如何調和,他不能說。似乎事業太大,俟諸未來的樣子。對於今日中國的國民,只勉勵大家竭力容受西洋動的文明以救濟靜的文明之窮。如此看來,他仍舊不認得題目,他把逼到眼前的題目看作未來的事業,而應付這險惡形勢的仍舊是空空洞洞的一句泛常話。以外研究這個問題的論文似乎還沒有,或者我耳目不周也未可知。我想我們要處理我們的生活,解決現實的問題,知識階級去研究而解決的,固然不能立時指導國民的趨向,但是知識階級對於問題若沒有個解決,那國民一定是無所措手足而亂投手足了!那就危險得很。李君於此說得頗好:

苟不將靜止的精神根本的掃蕩,或將物質的生活一切屏絕,長此沉延在此矛盾現象中以為生活,其結果必蹈於自殺。蓋以半死不活之人駕飛行艇,使發昏帶醉之徒禦摩托車,人固死於艇車之下,艇車亦毀於其人之手。以英雄政治、賢人政治之理想施行民主政治,以肅靜無嘩、唯諾一致之心理希望代議政治,以萬世一系、一成不變之觀念運用自由憲法,其國之政治固以杌隍不寧,此種政治之妙用亦必毀於若而國中。總之,守靜的態度、持靜的觀念以臨動的生活,必至人身與器物、國家與制度都歸於粉碎,世間最可怖之事莫過於斯矣。

我們作東方化的生活好幾千年了,現在引進許多的西方的生活樣法,卻又於東方化沒個解決,簡直無處措手,而生活這件事又不是可以暫擱一旁的,便胡亂的生活去,聽著「都歸粉碎」!這並非故作危詞,你看現在立憲制度在哪裡?中國國家有命幾何?所以我說這個問題於中國國民最急迫,呼吸之間就要身喪命傾的。

這個問題的真際

現在的世界東方化不是已經臨到絕地了麼?形勢如此,是用不著諱言的,卻無人爽爽快快的說這句話。即如李君說東洋文明的短處大約有數端,頭一端便是「厭世的人生觀不適於宇宙進化之理」,已把印度化一筆勾銷。又說須要把靜止的精神根本掃蕩,而李君所以詮釋東方文明的就是「靜的文明」四字,那麼與根本掃蕩東方文明何異?李君卻還要說「東西文明互有短長,不宜妄為軒輊」,豈不太客套了麼?現在的新思想雖不像李君這樣的謙和,也都不吐露東方化就要滅絕的一句話。然而你看他的議論,哪一點不是東方化要滅絕的意向呢?這種意向是他比從前的時務家維新家的長處。從前維新家的頭腦是中西合璧的,是矛盾不通的,東方化就容留下了。現在新思想家很能領會西方化──這也因為問題漸漸問到文化的原故──他的主張要一貫的、要徹底的,哪裡能容東方化呢?所以西化輸入多少年都沒人主張孔化的應廢。到陳君獨秀才大聲的說道:

倘吾人以中國之法、孔子之道足以組織吾之國家,支配吾之社會,使適於今日世界之生存,則凡十餘年來之變法維新、流血革命、設國會、改法律及一切新政治、新教育無一非多事,應悉廢罷。萬一欲建設新國家、新社會,則對於此新國家、新社會不可相容之孔教,不可不有徹底之覺悟,勇猛之決心,否則不塞不流,不止不行。

東方化的兩大文化,一是印度化,一是中國化,此外無可數的。試問印度化是可以在現在的世界行得去的麼?中國化是可以推行於現在世界的麼?倘若這兩種東西定絕於世界,那東方化不是絕了是什麼!或說東方化的政治制度及社會一面的種種東西同其物質生活,今世已不能適用,是要廢絕的,至於講到精神一面是他的長處,不致同廢。這個話是大多數人心裡有的。我要反問一句:現在不是已經由物質生活政治制度的問題看到根本的文化問題了麼?現在的爭點不是在根本的思想麼?更明白的說,不就是哲學的問題麼?現在不是要改革思想,更新哲學麼?怎麼反倒說他講到精神生活一面又可以不廢呢?並且我們試看現在的哲學界的形勢,印度化的根本的印度哲學、中國化的根本的中國哲學,能擠上去爭個地位麼?恐怕沒有餘地以著此君呢!胡君適之的《中國哲學史大綱》上說:

世界上的哲學大概可分為東西兩支。東支又分印度、中國兩系。西支也分希臘、猶太兩系。初起的時候,這四系都可算獨立發生的。到漢以後猶太系加入希臘系,成了歐洲中古的哲學。印度系加入中國系,成了中國中古的哲學。到了近代印度系的勢力漸衰,儒家復起,遂產生了中國近世的哲學,歷宋、元、明、清直到如今。歐洲思想漸漸脫離猶太系的勢力,遂產生了歐洲的近古哲學。到了今日這兩大支的哲學互相接觸互相影響,五十年後一百年後或竟能發生一種世界的哲學也未可知。

胡君這個話說的何等堂皇,與李君的「東西文明未可軒輊」正是一樣的好聽。然而我們去翻他書後邊所講的中國哲學如老子的、孔子的、墨子的、莊子的……倘然像他所講的那個樣子,除了供現代的大哲把玩解悶以外,可有這「兩大支哲學互相接觸互相影響發生一種世界哲學」的值價、身價、勢力麼?胡君的中世史、近世史還未編出,他於印度系哲學、宋明哲學怎樣講法我們固然不得而知,然而他的論調我略聞一二的,從他的論調推去,幾乎要疑這互相影響發生世界哲學的話是故相揶揄呢!大家都說現在的新思想家於固有的文化太不留餘地,其實我看是格外優容了。還有一層,大家要注意特別看清楚,比上邊所說的話都要緊的,就是東方化東方哲學是一成不變的,歷久如一的,所有幾千年後的文化還是幾千年前的文化,所有幾千年後的哲學還是幾千年前的哲學。一切今人所有都是古人之遺,一切後人所作都是古人之餘。你要問我東方化,我舉出答你的不但不是十九、二十世紀的東西,並不是十六、七、八世紀的東西,實實是西曆紀元以前的東西,如於印度舉佛陀,於中國舉孔子,離開這古化別無東方化。然則東方化就是個古化。西方化便不然。思想逐日的翻新、文化隨世闢創,你要問我西方化,我不但不能拿千年來的東西作答,並不能拿十八、九世紀的東西作答,直須把去年今年的東西告訴你才可,離了這今化不算西方化。然則西方化就是個今化。如此說來,東西文化實在就是古今文化,不能看做一東一西平列的。如果你說東方化在今日的世界還是不廢的,那就是承認古化能行於今,能行於未來。因為今日的世界已經孕藏著未來的世界,天天往未來那邊去發長,古化倘然能行於今,那就是不違逆這種發長的方向或叫做潮流。現在既不違逆這種發長的方向,自然未來是行得通的了。但是你能承認古化能行於今行於未來麼?你倘然是不承認的或是不敢承認,那你就可以直截了當斷言東方化的必廢必絕,不用吞吞吐吐模模糊糊。

我上邊全都是說從世界大勢看去東方化是要廢絕的。那麼我這東西文化問題就此已經解決了麼?還沒有。我不過指示大家,請大家認明這個問題的真際。所謂東西文化問題的不是討論什麼東西文化的異同優劣,是問在這西方化的世界已經臨到絕地的東方化究竟廢絕不廢絕呢?但是所謂不廢絕,不是像現在的東方化在西方化的太陽沒有曬到的幽暗所在去偷生可以算作不廢絕的,須要從臨絕處開生機重新發展方可。所以這東方化廢絕不廢絕問題的真際就是問東方化能復興不能復興。能像西方化發展到世界上去不能,一種文化總有他那一種的思想做前驅,才見諸事實。東方化不知道能復興不能,如果能復興,自然得要東方哲學去復興他。然則這東西文化問題推得後來就要問東方哲學能復興不能?大家須要把問題看真切,不要亂發無當的議論。

這個問題的解決將在何人

其次有些相連的事我也附說幾句在此。就是李君的文內敘及美德加父的演說:「中國於人類進步已嘗有偉大之貢獻……今猶能捲土重來以為第二次之大貢獻於世界之進步乎?世間固尚未有一國民能於世界之進步為第二次偉大之貢獻者。」又加潘特〈文明之起源及其救濟〉的文中說:「指陳曾經極盛時代民族中文明疾病之路徑,謂此等文明之疾病大抵皆有其相同之預兆時期,寖假而達於最高之度,寖假而貽其民族以永世削弱之運焉,世界史中尚未見有回春復活之民族重為世界之強國也。」李君對以極承認中國民族今後之問題實為復活與否之問題,而「深信中國民族可以復活,可以於世界的文明為第二次之大貢獻」。記得黃君郛著的〈歐戰之教訓與中國之將來〉說:「世界文明發達最早者莫如吾國。今日世界列強既公認文明為一種勢力之代表,則最初勢力之出動實為吾國。唯當時航海之術未昌,故其出動方向不向東而向西。自張騫、班超通西域,吾國秦漢以前之文明遂越帕米爾高原以西,造紙術、印刷術、指南針均於該時流入歐洲。自成吉思汗席捲歐陸,吾國秦漢以後之文明如火藥如鳥槍等利器又流入歐洲。歐洲歷史最初有希臘雅典之富強,其次有羅馬之強盛,再其次則有西班牙常勝軍之出現,蓋其力皆逐步西進也。同時此勢力延及西北以促荷蘭之海外發展,而拿門豆人種亦於此時越海以達英倫。其後英國以新舊教徒之衝突,新教徒不勝舊教徒之壓迫相率渡大西洋,上陸於北美之鮑斯頓而自闢新天地。至糖茶兩稅之問題起,於是華盛頓遂抗英而獨立。然其初不過密西西比河以東十三州而已,嗣後逐漸西進,不數十年竟達太平洋岸之三藩市。復又合併檀香山,占領菲律賓。在此時期中更派培理提督(按事在一八五四年。又朝鮮之開放亦出於美人,事在一八八二年)率艦砲擊浦賀港以求開國通商,而日本鎖國政策之迷夢為其喚醒。從此發憤圖雄,三十年維新之功,國力逐漸膨脹。欲西進以窺朝鮮,釀成甲午中日之役。其時吾國午睡正酣,受此一挫遂亦力求自振,禁纏足,戒鴉片,廢八股,編練新軍,考察憲政。今雖風雨飄搖國基未固,而數千年前出動之一勢力已繞地球而歸還故鄉。第一周之運動已終,第二周之運動必然開始。果爾,則吾國中興之運其至矣。……蓋戰後之中國非中興即絕滅二途而已矣。」新近美國杜威博士在北京的演說也說:「現在東方舊文化帶些新文化回到老家,所以二十世紀可以算是文化繞地球旅行一周的時候。現在文化的新問題不是往前走去環繞地球的問題,是東西文化怎樣互相接近、怎樣互相影響的問題。」李君文後翻譯的日本北聆吉教授所作《論東西文化之融合》也說東西文化融和之必要,而以為具備成就這樁事業資格的,在歐為德國國民,在亞為日本國民。他說:「世間固有之文化,大抵因其民族之特質與其被置之境遇多少皆有所偏局。必有民族焉,於是等文化不認其中之一為絕對,而悉攝容之與以一定之位置與關係,始具產生新文化之資格。若爾民族於歐則有德意志,於亞則有日本。德人之天才不再能別創新文化之要素,而在能綜合從來一切之文化的要素,日本人之天才亦正在此處。」這幾家的話裡邊約有幾個問題:

(一)現在是不是東西文化互相影響彼此融合的問題?

(二)這樁文化融合的事業將成就於那個民族?

(三)今後的中國民族是不是復活的問題?

(四)這中國民族的復活是否可望?

在第一個問題幾家的意向都傾向在融合論。然而我細看他們對於東方化的講法,我總尋不著他們以什麼見地把東方化抬到與西方化互相影響彼此融合的地位與那融合之道在哪裡。我並且武斷,假使我當面請問他們,他們除了幾句空空洞洞的話外,也沒得可說。所以現在是不是東西文化融合的問題未必這樣容易的出口,這個問題屬在本書的大問題內,此處且不必談。第二個問題在大家的意向不一。有不專屬望一個民族,以為在世界大眾的,有以為在中國國民的,有以為在德國國民與日本國民的。這本來不必去研究,不過我臆度著應當在中國國民。並不是說什麼天才獨勝,大凡一個問題的解決總在那急需解決的人。因為一切事情都是應於要求才成的,不可不知這東西化的問題雖是世界的問題,我已經說過實在是專成了東方化興亡的問題,直向著東方人逼討個解決之道。西方並沒有這樣的需要,那麼這樁事是應當成於東方人而不在西方了。東方人裡邊,為文化發源地的有中國人同印度人,此外便是善於摹取文化的日本人,其餘大約無可數。現在的印度以東化國民受統治於西化國民,兩化相接十分緊湊,應當生出一種解決。只是事實上有種種缺憾不能成功。頭一樣是印度化與西方化太相違遠了,無法覓解決。第二樣是佛化在印度差不多已絕,所餘的印度化都沒有很高價值。第三樣是印度化沒有孔化這樣東西。第二、第三合說就是印度現在竟沒有東方化可說,拿什麼去解決?三樣之中有一樣便不能說到融合東西化,何況三樣俱備呢?還有最重要的原因就是這個問題在印度國民差不多是不解決之解決,沒有那迫切的要求了。一個民族因圖他的生活才有文化,假使他這民族已受統治於一個別的民族,差不多「圖他的生活」這樁事由別人代謀了,他自己的文化適不適全然不覺知得,哪裡還有應於要求而產生的文化呢?可惜我不及到印度去看看,我想他們一定是受西化的受西化,守舊化的守舊化,盡可自行其是,兩不相干。所以至今不聞有於東西思想開一條道路的哲學出來,將來怕也是無望的。至於日本人,誠如北聆吉氏所說性質無所偏局,卻有採用兩方文化的才能。但是我們所為致疑的就是在此。他以東化國民採用西化而不感受兩文化的衝突,不須待什麼調和融通已經在那裡兩化並用,是不是天資淺薄於兩文化都未領會到呢?不感受兩文化衝突的痛苦,不須待什麼調和融通已經兩化並用,他還有所謂應於要求而解決的事業麼?你看我們所謂被逼無路的他竟同局外人了呢!幾十年沒成就的而誇說後此可以成就,我不甚相信(此處對於日本的批評須參看後面論東方化處方更明白)。現在偏偏留得一個中國國民既沒有像日本那樣善於摹取別家文化,登了日進無疆之途,東西化問題竟成了不急之務,又不像印度那樣統治於西化國民之下成了不解決之解決,卻要他自己去應付這危險迫切的形勢,去圖他的生活。我想但使中國民族不至絕亡,他一定會對於這新化、故化有一番解決,有一番成就。又恰好這東方化的中堅,孔化是本地出產,佛化是為他獨得。倘然東方化不值一錢固不必論,萬一有些參酌之處,那材料不於中國而誰求。材料齊備,問題逼來,似乎應當有成,這是我的觀察。至於果真有望與否卻不敢斷言。舉目一看,東西文化接觸多少年,到今日西方學術思想輸入的幾何?固有的東方學術思想發揮者何人?能不令人氣短心灰!難道那上海書店裡幾本教科書也可以代表西學?那《國難雜誌》同什麼古文家的大札也可以算做東方思想麼?真遺笑天下了!尤其可驚的我們所謂迫切的問題,中國國民並沒有看到,然則所設想中國國民應有的要求,中國國民自己竟沒有這樣要求,除橫衝直撞的新思想家就是不知死活的舊頭腦,所謂應於要求的解決何從希望呢?這真是不能不令人傷歎的了。第三個問題今後的中國民族一定是復活不復活的問題,大家意思相同,沒有可說的。第四個問題李君深信中國國民的復活,我卻不知道他何所見而敢說這句話。據我看去加潘特的話所謂「永世削弱」有些難免。因為中國國民受東方化的病太深,簡直不會營現代的生活,不能與日本相比,日本人居然會學著營現代的生活有他的原故,容我後邊論東方化再講。你要教他會營現代的生活非切實有一番文化運動辟造文化不可。那要看大家努力不努力。工程很大,前途希望不得而知,我且盡我一點薄力罷了。

這篇文字氣味惡劣的很,簡直要不得,當時自己不覺。去年暑假後開學那天,恰逢杜威博士有「我們大學應當為新化、故化做媒」的演說,聽了歡喜,當日便匆匆抄與蔡先生入《大學月刊》。後來感於李守常先生幾句話(贈四川某報之文,大意謂近來新文學裡充滿嫉忌、輕薄、憍慢、傲狠種種氣味,實在危險。我此文用白話,因預擬三種書是相連的,唯識既要白話所以都用白話,其實我並非要做新文學的文字,且實在不會做,但李君的話我很感動),提醒我,連忙索回,決意毀稿另做。不料仍復在這裡發表出來,真非我本意。這做於六、七月間,其中的意思在當時尚少有人說,文化運動四字當時自疑杜撰,今才六個月功夫竟成腐語濫套。總算社會的猛晉,可為歡喜。雖只是片面的發展(新化輸入),似乎也非由此不能把故化真面目開發出來呢。

?

漱溟附記