序

二○一一年三月,我應復旦大學之邀,擔任光華講座,進行四場演講。當初即言明講座的成果要集結成一本書。我最初的計畫是在講完之後,好整以暇,慢慢地將四篇文章寫出;然而演講之後,我雖曾寫過幾章,但是也有一部分只能退而求其次修改錄音稿。所幸復旦大學歷史系的博士生錢雲程度很高,提供了很大的幫助。這個講座的主題,事實上是我在接受復旦大學邀請時突然跳出腦海的。我當時覺得手中正在做的幾個研究,及一些對史學研究的視野及方法論的關懷,似乎都指向同一個方向,即「執拗的低音」。

一、何謂「低音」?由於這個書名是後起的,所以我採取的是非常寬鬆的定義。最初的設想只是想重訪近百年來被新派論述所壓抑下去的聲音,但是後來我決定將被忽略而仍具有重要性的思維方式、觀念等也包括進來討論。本文所說的「低音」大致是四個層面:一是省視被近代學術及思潮一層又一層複寫、掩蔽、遮蓋、邊緣化,或屬於潛流的質素。二是對歷史研究而言,「創造性轉化」與「消耗性轉換」的同一性,以及它對歷史研究造成「意義倒置謬誤」的現象。它還包括一些無所不在的學術框架,一些無所不在的假設——假設西方是普遍的,中國的歷史是個案的。三是方法或視野上面的問題,譬如後見之明之類的思維如何影響我們的史學。四是一些長期以來被認為具有永恆性,在近代卻被長期忽略的主題。

這一個世紀以來,關於新舊思想的爭論,大部分都把「史實的重建」和「價值的判斷」混在一起。新派人物因為鄙棄保守派人物的思想,對他們的學術觀點也一概否定。保守派人物也常常反過來做同樣的事情。對於一個歷史學者而言,這兩者都不是健康的態度,值得重訪。當然這兩者之中,又以前者的情形更為嚴重。這一百年來,新派逐漸成為主流論述,舊派對於歷史文化的看法卻因其思想保守,而常常被連帶地掃到歷史的邊緣,成為被否定,或隱蔽的層面。

在這裡我要強調幾件事。第一、我個人的研究主題之一便是中國近代的新學術,我深深相信近代學問的進步,仍然以新學術之建立為主。譬如用西方嚴格的語言學知識對中國傳統的語言音韻學做出的創新,或如胡適(1891-1962)所說:「治國學必須要打破閉關孤立的態度」(《國學季刊》發刊宣言),都是非常好的例子。第二、作為一個史學工作者,我這次演講是從歷史研究的角度出發。在追求歷史真相的過程中,所有用得上的資源都是有益的,不管中西,也不管新舊。第三、我認為在近代思想發展過程中所造成的一些學術上的偏蔽之處,是到了應該「重訪」的時候。現在將這些問題解放開來,重新加以省視,是一個有益的方向,進而改變過去趨於兩個極端的舊視野。採取開放的態度,也有可能獲得新的現實資源。第四、不瞭解「低音」, 就不能真正瞭解「主調」,而且「低音」常常是可以輔助「主調」的。

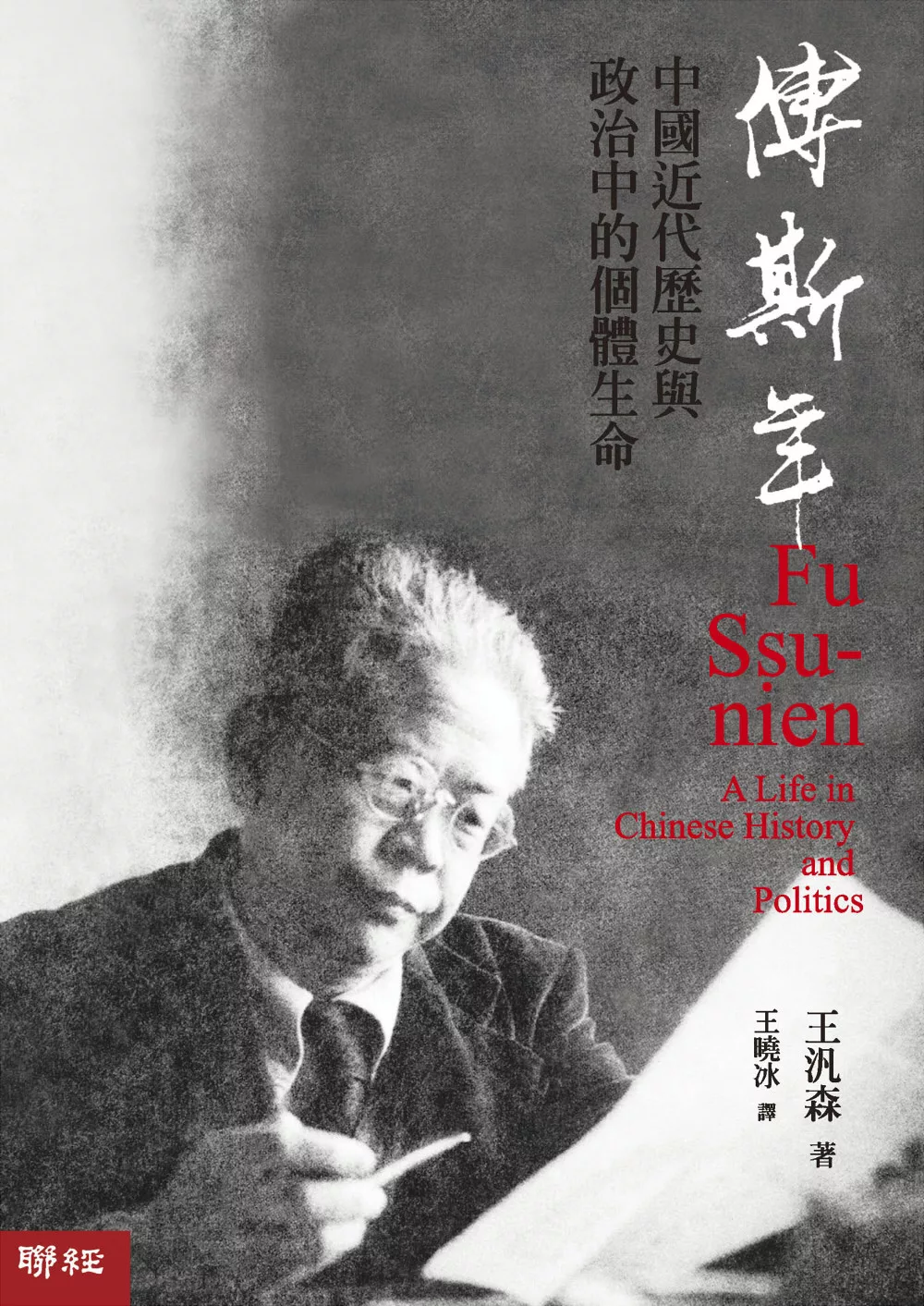

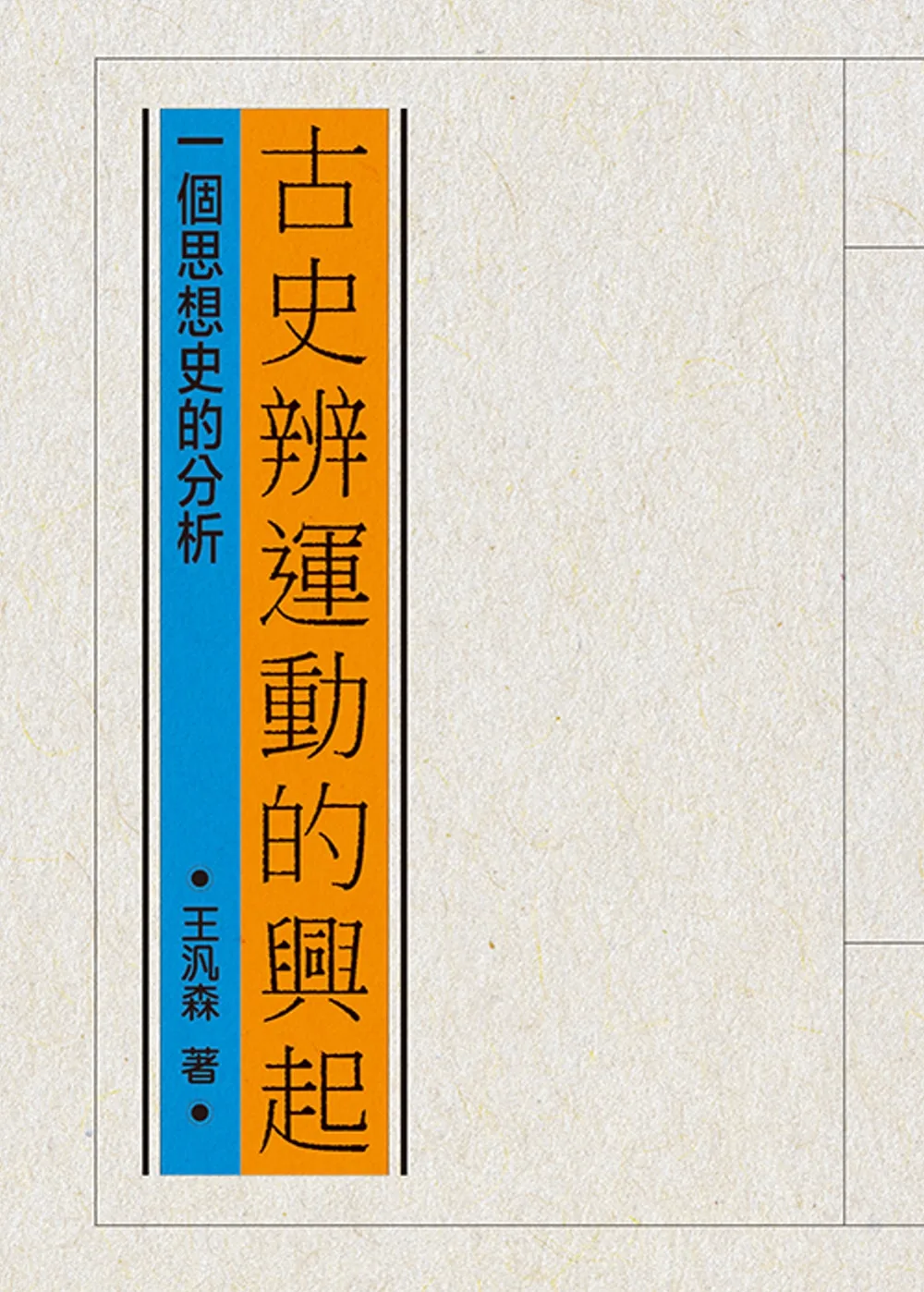

新學的震盪其實是幫助人們「重訪」歷史。比如經過古史辨運動之後,出現了「疑古」、「釋古」、「考古」三派。如果沒有經過激烈的疑古,恐怕「釋古」、「考古」都不可能出現,不會注意到要先把先秦史書中的記載提起來抖一抖,再放下來重估其價值。沒有經過一番震盪,不可能平情地「釋古」、「考古」。現在很多人又毫不別擇地走回到「信古」,那也不是我的態度。舊派有可能因為太受仁義道德或「聖道王功」的影響而被嚴重地遮蔽,也可能處處為了把中國歷史傳統說成與西方相異,而掉入另一個陷阱,或是為了表示西方近代所有的,中國古亦有之,而反模仿了西方的近代,形成另一種扭曲。我的意見是要「重訪」,但不是要不經研究地復古,而是重新瞭解它的「正形」(套用傅斯年〔1896-1950〕在〈赤符論〉未刊稿中的話)——雖然這是不容易達到的。我的理解是人們往往要經過幾度類似現象學的還原工作之後,才能重新去掌握歷史文化的「正形」。

我之所以想要談「執拗的低音」,一方面是希望能檢視被近代激烈思想壓下去,或覆寫,或不斷擦拭之後殘留的文本,或是被暫時淹沒的觀念,同時也意識到,要檢討近代保守派的論述。事實上許多人因為反對新文化,而弔詭地「反模仿」西方,也就是說認為凡與西方或新文化相反的那一面便是中國傳統文化之本質,但事實上是以與西方或新文化對反的思維來定義傳統。所以我想像中的「重訪」當然也包括這一面。

因此本書中所宣揚的是陳寅恪所說的「與立說之古人處於同一境界」( 〈馮友蘭《中國哲學史》上冊審查報告〉),為了做到這一點,本書所提倡的是「加法」,而不是「減法」,更不是退縮法——我不是要退縮回近代以前的舊論述,而是要在新史學所奠定的基礎上進一步求索。所以既不是「第一種」(趨新),也不是「第二種」(守舊),而是改變視野成為「第三種」。換句話說,正賴有近代的各種新學術的成績,我們現代人才有可能真正做到「重訪」。要真正把握「低音」,不是靠退縮回到過去,而是需要用世界上所有用得上的學問才可能撥雲霧而見青天。

?