推薦序

轉世與再生——《希臘羅馬神話》的新譯與新意

單德興(中央研究院歐美研究所特聘研究員)

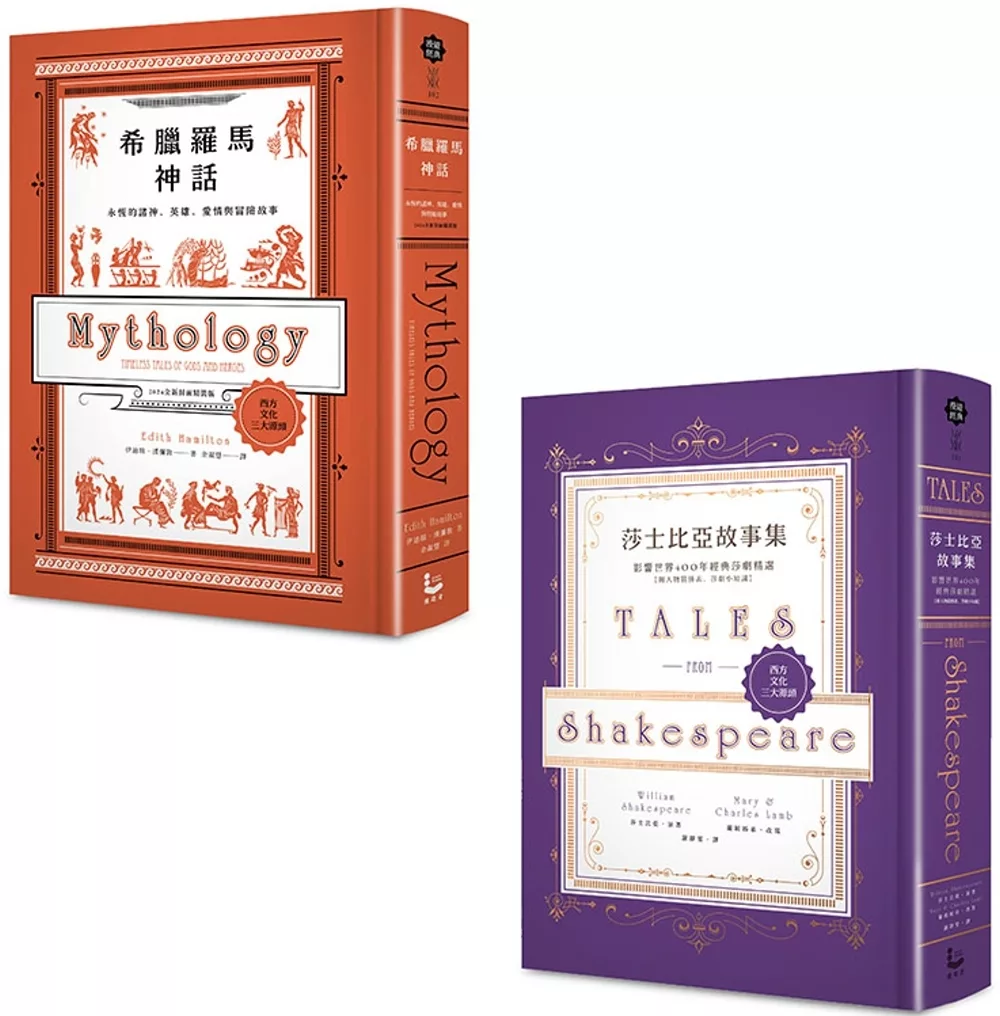

西方文明的兩大源流分別來自希伯來與希臘的傳統,而且都與宗教有關。希伯來的傳統來自聖經,呈現了其上帝的萬能、獨一無二、唯我獨尊,成為歷代信徒崇拜與敬畏的對象。相對地,希臘的傳統來自神話,其中眾神的喜怒哀樂、貪嗔痴慢不亞於世間的凡夫俗子,甚至更為強烈,實難成為景仰效法的對象,卻也因此顯得更為人性化,千百年來吸引不計其數的讀者,透過這些動人的神話故事認識希臘文學與文化的特色,也對人性(尤其是弱點)以及人的處境有了更多的領會,其中許多角色與典故流傳廣久,影響深遠,已成為人類文明的共同遺產,藉由不斷地訴說、詮釋、翻譯與再現,打動了世世代代的讀者,本書原作者漢彌敦(Edith Hamilton, 1867-1963)便是其中之一。

漢彌敦出生於德國,成長於美國,自幼父親便教她拉丁文、法文、德文、希臘文,於美國賓州的女子文理學院布林瑪爾學院(Bryn Mawr College)取得學士與碩士學位之後,獲得獎助金遊學德國。惟當時德國學風保守,女性飽受歧視,希臘文學課程著重於文法之探究,而非文學之鑒賞,令其大失所望。後來她應邀返美擔任新成立的布林瑪爾女子預備學校(Bryn Mawr Preparatory Schoolfor Girls)校長,長達二十六年,作育英才,普受敬重,於一九二二年退休。

漢彌敦自幼便是西洋古典文學與文化的愛好者,卻直到退休之後才將多年的熱愛與心得筆諸文字,先後寫出了《希臘精神》(The Greek Way, 1930)、《羅馬精神》(The Roman Way, 1932)、《以色列先知》(The Prophets of Israel, 1936)、《希臘三劇》(Three Greek Plays, 1937,翻譯)、《希臘羅馬神話》(Mythology: Timeless Tales of Gods and Heroes, 1942)、《希臘文學的偉大時代》(The Great Age of Greek Literature, 1943)、《上帝的代言人》(Spokesmen for God, 1949)、《見證真理:耶穌及其詮釋者》(Witness to the Truth: Christ and His Interpreters, 1949)、《希臘的回聲》(Echo of Greece, 1957),並與人合編《柏拉圖對話錄》(The Collected Dialogues of Plato, 1961),由此可見漢彌敦對於西方古典文明的重視與提倡,成為當時最具影響力的古典研究者之一。在她的眾多著作中,以《希臘羅馬神話》一書流傳最廣,不僅風行於英文世界,也以多種語文的譯本流通於全球。

此書與台灣的因緣也不淺。李歐梵先生在〈狐狸型學者的自我文本解讀:李歐梵訪談錄〉中對自己名字的由來有如下的說法:「在我成長的期間,偶爾看到一本希臘神話的書,我猜是漢彌敦的《希臘羅馬神話》中譯本,在裡面找到歐菲斯〔Orpheus〕的神話故事」,而他的名字便是由此希臘音樂之神之名,經父母親的留法音樂老師法譯為“Orphee”,再中譯為「歐梵」(單德興,《卻顧所來徑—當代名家訪談集》〔台北:允晨文化,2014〕,343-44)。

筆者於一九七○年代初就讀政大西語系時,必修何欣先生的「西洋文學概論」,他指定的少數課外讀物之一就是漢彌敦的《希臘羅馬神話》,記得購得的是小小的盜印本,紙質、印刷粗劣,字體小而模糊,讀來有些吃力。當時也為書中的許多神祇及其不同的希臘、羅馬名字所苦,頗有「神名為患」之感,但不到二十歲的我也深受其中許多故事所感動、震撼。此書跟隨我多年,一直找不到替代的版本。後來我自己當老師時,此書在學生之間依然風行,也有不同的中譯本、甚至中英對照本流通。換言之,在台灣至少有三代的外文系學生是讀漢彌敦的《希臘羅馬神話》或中譯本長大的,足證其影響之深遠。而在英語世界,只消搜尋亞馬遜的網頁便知這本書至今依然長銷不歇,也是數輩之間流傳的讀物。

正如神話與經典必須經由世世代代的人傳頌與詮解,賦予新意,使其不斷再生,余淑慧女士新譯的《希臘羅馬神話》是此書在中文世界的前世今生中的新生—更明確地說,是二○一五年於台灣中譯的新生。我們可由「重譯」與「轉譯」兩個角度來看這個現象。

就重譯而言,漢彌敦的原著自一九四二年問世以來便有許多不同語文的譯本流傳世界各地,中文為其中之一。班雅明(Walter Benjamin, 1892-1940)曾有翻譯是「來生」(“afterlife”)的著名比喻,因此漢彌敦的原著藉由不同語文的翻譯,得到不同的來生,而且在同一語文中也有不同的翻譯與來生。其實,愈是經典之作,愈需要由不同時代及當時通行的用語來加以詮釋與翻譯,而不同的翻譯也使得原著更為普及,益發鞏固其經典的地位。重譯除了旨在以當時流通的語文再次呈現之外,有時是出自對舊譯的不滿,納入新的研究成果,或迎合、創造新的市場,目標在於「經典再現」、「後出轉精」。

若以轉譯來看此書,則涉及另一層更複雜的現象。一般所謂的「轉譯」是指透過原文的譯本再譯,這種情形往往出現於原文為較小的語種,如中文翻譯的易卜生(Henrik Johan Ibsen, 1828-1906)作品大多透過英譯本,而非直接譯自挪威文。若就余女士的中譯與漢彌敦的英文原著的關係而言,屬於直接翻譯,殆無疑義。然而若將漢彌敦原著的書寫情境納入考量,「轉譯」之說也能成立。正如漢彌敦在〈作者前言〉中指出的:「寫一部關於神話的書,我們得參考很多材料。今日可見的材料,最早與最晚的作家相隔一千兩百年。這些作家的書寫風格截然不同。」面對如此多元複雜的文本來源,漢彌敦如此說明:「我決定用自己的方式來說故事,即使這些故事並不是我自己的,而且已經有很多偉大作家用他們認為適合的方式講過了。」至於寫作目的,她也明確指出:「我的目的很單純:我只想向讀者介紹幾位把神話傳留給我們的作家以及他們之間的差異。」簡言之,漢彌敦的目標在於把故事說完整,講明白,注意細節,留心差異。

其實,漢彌敦扮演著類似編譯的角色,自眾多作家的古希臘羅馬神話故事中,以二十世紀(女性)古典學者的角度,編譯出一本符合時人閱讀的希臘羅馬神話故事集,並且「希望能讓讀者看到這些截然不同的作家以及他們之間的差異。畢竟,讀者拿起這樣的一本書,問的不是作者到底把故事重述得多有趣,而是把故事說得多接近原作。」此處不僅將重述的故事與原作相對,並且強調「接近原作」,便可看出漢彌敦身為編譯者的角色。何況在此書之前問世的《希臘三劇》便是翻譯,足證她對翻譯、出版事務並不陌生。如此說來,她的《希臘羅馬神話》「英文編譯本」的中譯本就成了轉譯,是原先希臘羅馬神話的「再生緣」(借用劉紹銘先生的說法)。推遠一些,那些神話故事甚至在古希臘羅馬時代便流傳已久,當時的作家將它們寫下,又何嘗不涉及翻譯、再現與轉化?如此說來,更是「再生緣」的「再生緣」了。

科班出身的余女士對本書的翻譯有著高度的自省。她在〈譯者序〉中分析漢彌敦的目標與特色,指出「漢彌敦要的是純樸、直接、平實、簡約的敘述,不要冗長、誇張、感嘆、耽溺於情感的抒情;換言之,她要的是清晰明快的敘事,她在意的是把故事說清楚,講完整。」準此,譯者對於通篇的翻譯策略定位如下:「我決定以漢彌敦的主要考量作為翻譯的指標,即用我們自己當代的語言,把故事說清楚,講完整。」此外,譯者在必要時還加上譯注。凡此種種,都顯示了本書譯者的高度自覺,以及與其他譯者的差別(包括節譯、漏譯的譯者,以及沒有任何附文本〔paratext〕或採取其他策略的譯者),也印證了韋紐隄(Lawrence Venuti)在近作《翻譯改變一切:理論與實踐》(Translation Changes Everything: Theory and Practice)一書中所說的,源本(source text)的「選擇與策略決定於重譯者訴諸的讀者,而這些讀者會將重譯用於不同的用途」(97)。

從文化生產的角度可就此個案進一步說明。筆者多年來注重翻譯與脈絡之間的關係,並拈出「雙重脈絡化」(dual contextualization)一詞以強調原作與譯作以及其各自脈絡之間的關係。就出版者與翻譯者而言,也就是說明為何要在此時此地翻譯此書。此外,對於譯者,應邀重譯固然是機會,乘著名作既有之勢再次揚帆,開拓新域,但也是挑戰,在相較於舊譯及可能的影響焦慮(anxiety of influence)之下,推出更符合時代精神與語彙的新譯。

本書譯者余淑慧女士多年鑽研翻譯史與翻譯論,也有豐富的實務經驗,代表譯作包括國外著名漢學家與中國文學學者的論文,也曾獲得梁實秋文學獎散文翻譯組首獎。此書為她取得博士學位之後的第一本譯著,她在譯序中訴說此書的翻譯動機,並對自己的翻譯策略有所說明,充滿自省,恰為翻譯之理論與實務之結合。

筆者應邀寫序,一方面欣喜於該名著於二○一五年的台灣以嶄新中文翻譯問世,再度獲得新生,以原作者身為教育者與古典文明的愛好者、推廣者的立場,當欣見此書以新譯本流通於中文世界,另一方面也高興於中文世界的讀者可以透過新譯者的新譯本,重讀這些神話故事,認識西洋文明重要源頭的希臘與羅馬神話,體會其中所透露的亙古人性,並反思自己的人生。

本序言作為余譯《希臘羅馬神話》的附文本,可算是對於原作與譯作的另一重再現與「翻譯」,並試圖從重譯與轉譯的角度,觀照此一新譯,不揣棉薄,略抒己見,以慶賀希臘羅馬神話在台灣的轉世與再生。

二○一四年十一月廿八日香港嶺南大學